水圏天然物化学研究室

研究室の概要

全ての生物の主要構成成分(タンパク質、脂質、糖質、核酸など)には共通なものが多く、それらの働きによって生命が保たれている。一方、ある種の植物や微生物には、上述の成分とは化学構造が異なる特殊成分が含まれ、病気の治療に不可欠な医薬品の多くは、その様な特殊成分に由来する。生物種によらず共通に含まれる成分を一次代謝産物、特定の生物種にのみ分布する成分を二次代謝産物と呼ぶ。天然物化学は二次代謝産物について研究を行う学問分野で、歴史的には人類の身近にある植物を対象として研究が始められ、土壌中の微生物に対象が移り、さらに海洋生物や微細藻類に及んでいる。当研究室は、水圏に生息する生物に含まれる二次代謝産物を有効に利用し、人類の福祉の向上に資することを目標としており、有用物質の発見、構造決定および生産に関する研究を行っている。主要な研究テーマは「海洋生物からの生理活性物質」と「微細藻類由来のバイオ燃料」である。

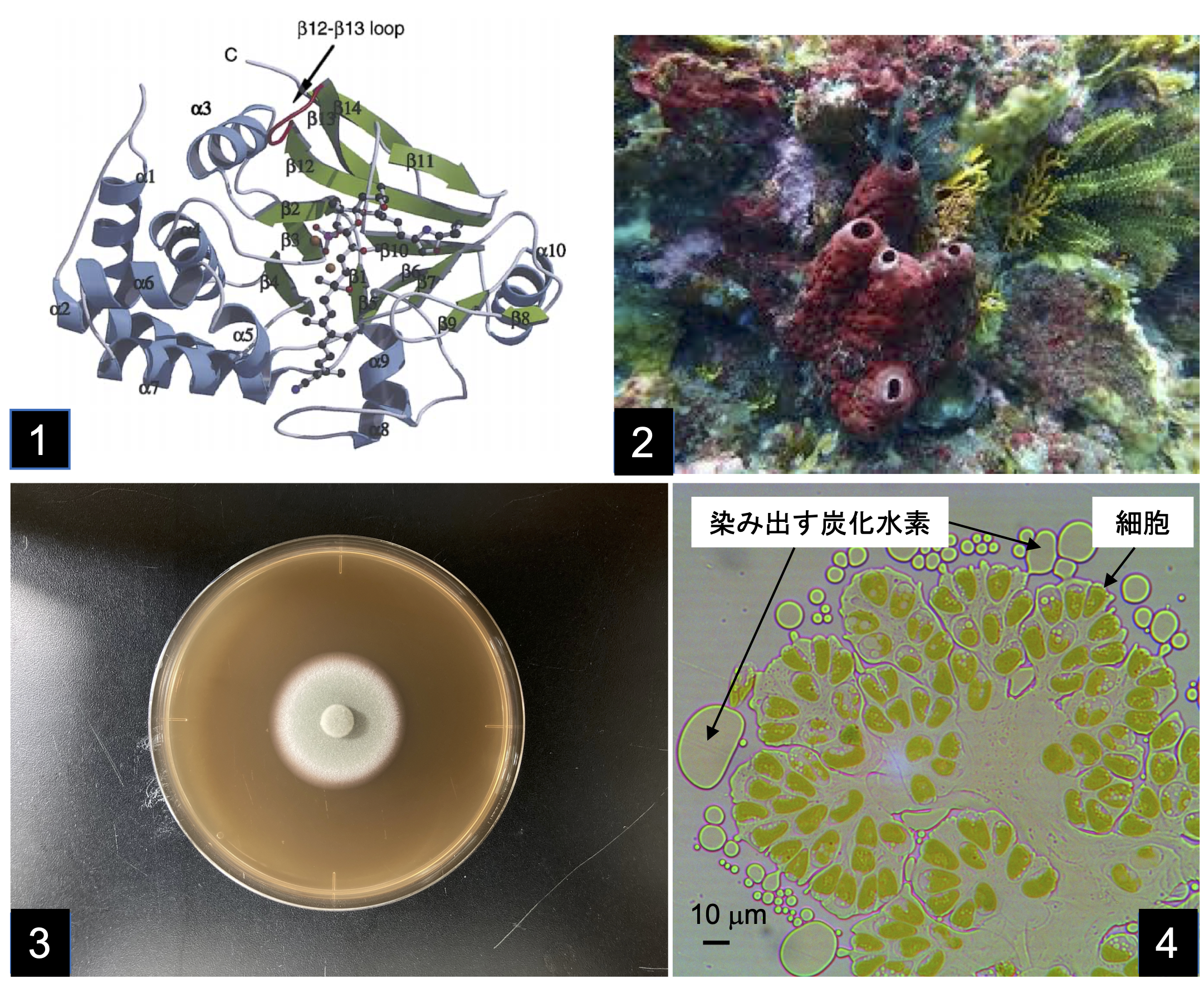

- 写真

- 1. カイメンから発見されたカリクリンが標的酵素プロテインホスファターゼと結合・阻害している様子

- 2. 様々な有用化合物を含むカイメンTheonella swinhoei の水中写真

- 3. 糸状菌(カビ)は水圏に広く分布する有用化合物の探索源

- 4. バイオ燃料(代替石油)として期待される微細藻類Botryococcus braunii

主な研究テーマ

- 海産無脊椎動物/微生物からの生物活性物質の探索

(抗腫瘍物質,酵素阻害物質,魚病薬,分化誘導物質等) - 微細緑藻 Botryococcus brauniiにおける炭化水素の生合成・代謝機構の解明

- 海綿の共生細菌による有用化合物産生機構の解析

- 水圏生物からのユニークな生合成酵素の探索

スタッフ

| 教授 | 岡田 茂 | [研究者データベース] |

| 准教授 | ||

| 助教 | 二宮章洋 | [研究者データベース] |