水産資源学研究室

研究室の概要

かつては海の生物資源は無尽蔵で無主物と考えられていた.つまり,誰がどれだけ捕ろうが構わなかったのである.しかし,産業革命以来の技術革新と人口の急増により漁業が急速に発展し,さまざまな摩擦が生じるようになった.今日,国際的には「責任ある漁業」が唱えられ,また,国連海洋法の下,200海里排他的経済水域が設定され,新たな資源利用の時代に入った.そして我が国でも漁獲可能量(TAC)制度が施行され周辺海域の資源評価にいっそうの科学性が求められている.一方,気候・海洋変動に起因するマイワシ資源の減少に見られるように,地球環境変化に対する水産資源の将来にも大きな関心が持たれている.我が研究室は,資源の科学的利用という立場から,基礎となる水生生物の生活史,資源のダイナミクスに関わる水生生物の減耗過程や再生産機構,そして,資源の直接推定法や資源予測法に関する研究を推進している.

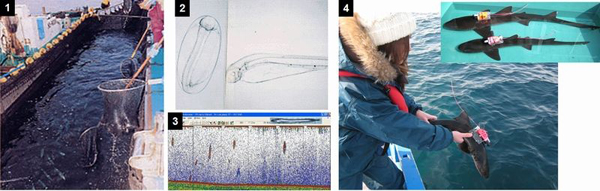

- 写真

- 1.定置網(相模湾)で魚を調べる

- 2.カタクチイワシ浮遊卵と孵化仔魚

- 3.イカナゴの計量魚群探知機像

- 4.データロガーを装着したドチザメの放流

主な研究テーマ

- 魚類資源の変導と再生産機構

- 海産魚類の初期減耗機構

- 沿岸魚類の生活史戦略

- 資源の直接推定法

- 資源監視・予測のための情報処理

スタッフ

| 教授 | 高須賀 明典 | [研究者データベース] |

| 准教授 | 山川 卓 | [研究者データベース] |

| 准教授(情報学環) | 黒木 真理 | [研究者データベース] |